Druckvorstufe:

Bildreproduktion/Scannen

Layout

Textkorrektur

Blaupause/Proof

CTP Computer to Plate

Obwohl heute auch im professionellen Bereich hauptsächlich Flachbettscanner verwendet werden, gibt es für spezielle Zwecke immer noch Trommelscanner. Ein professioneller Flachbettscanner übertrifft mittlerweilen die Qualität eines Trommelscanners, ausschlaggebend ist hier hauptsächlich die Scansoftware. Das ist dann auch kein Scanner aus einem Elektronikmarkt oder dem Supermarkt um die Ecke sondern ein Spezialscanner für die Druckvorstufe.

Das erste beim Scannen ist eine gründliche Reinigung der Vorlage, am besten mit einer Reinigungsflüssigkeit, um eventuelle Verunreinigungen und vor allem Staub so weit wie möglich zu entfernen.

Die Scharfzeichnung erfolgt über eine optische Blende, und das gesamte Bild wird über einen einzelnen Fotomultipler abgetastet. Für einen Trommelscanner muß die Vorlage auf einen Plexiglaszylinder aufgespannt werden. Mit einer Kontaktflüssigkeit werden Luftblasen und Newtonringe vermieden.

Der Scanner wird kalibriert, also ein Farbabgleich durchgeführt und die Plexiglastrommel wird in den Scanner eingespannt.

Die Scharfstellung erfolgt in diesem Modell von Hand, dann wird das Dia in die Ausgangsposition gebracht.

Nach dem Vorschauscann und dem Bestimmen des Scanausschnittes wird die

benötigte Bildgröße festgelegt, dann erfolgt der Feinscan.

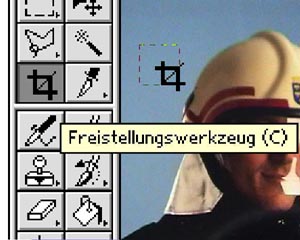

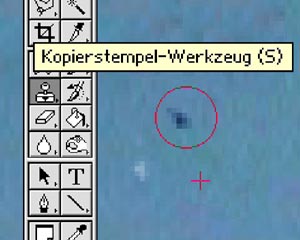

Einige grundsätzliche Bildbearbeitungsmaßnahmen werden im Scanprogramm

oder in Photoshop durchgeführt. Mit dem Freistellungswerkzeug werden

nicht benötigte Ränder abgeschnitten, das vereinfacht die weiteren

Arbeitsschritte und verkleinert die Dateigrösse. Mit dem Kopierstempel

wird noch verbliebener Staub retuschiert, und als letztes werden von einem

geschulten Fachmann auf einem kalibrierten Monitor Farbkorrekturen vorgenommen.

Ein Bild für den Offsetdruck im cmyk-Modus besteht aus den Farbkanälen

cyan, magenta gelb und schwarz, die im Übereinanderdruck das Farbbild

ergeben. Für Farbkorrekturen eignen sich in Photoshop besonders unter

"->Bild ->Einstellen ->Selektive Farbkorrektur" und

"->Bild ->Einstellen ->Gradationskurven".

Gespeichert wird meist im Format "Photoshop eps" mit der Option

"jpg-Maximale Qualität".

Das Bild wird ins Layout eingebaut und eventuell noch beschnitten und

kleiner skaliert.

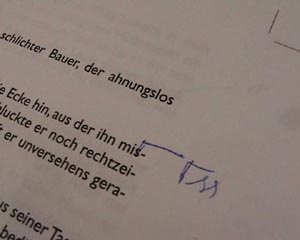

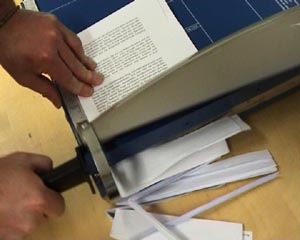

Das zum Korrekturlesen ausgedruckte Manuskript wird vom Auftraggeber

korrigiert, dazu werden spezielle Korrekturzeichen verwendet, die auch

im Duden verzeichnet sind, um eine eindeutige und unmißverständliche

Korrektur zu liefern. Im Text erfolgt nur eine Markierung, am Rand wird

diese Markierung wiederholt und der zu ändernde Text dazugeschrieben.

Es gibt spezielle Korrekturzeichen für das Löschen von Buchstaben,

für eine Verringerung oder Vergrößerung des Zeilenabstandes,

für Zusammenziehungen, Vertauschungen, Auslassungen und so weiter.

Auch wenn man selbst eine Textkorrektur machen muß, sollte man sich an diese genormten Korrekturzeichen halten, damit keine Mißverständnissen entstehen können. Ein guter Grafiker achtet auch auf typographisch richtige Anführungszeichen und unschöne Abstände oder sinnstörende Trennungen.

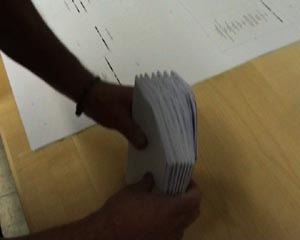

Von der endgültigen, druckfertigen Datei wird ein letzter Probeausdruck

gemacht, nach alten Verfahren heute oft immer noch als Korrekturabzug,

Bürstenabzug, Blaupause oder für Bilder als Proof bezeichnet.

Der Ausdruck erfolgt ausgeschossen, also so, wie die einzelnen Seiten

des Buches auf dem Druckbogen stehen werden, daß die Seiten nach

dem Falten in der richtigen Reihenfolge erscheinen.

Dieser Ausdruck dient der Kontrolle der Richtigkeit der Seitenreihenfolge und nach der Übernahme der Daten durch die Druckerei oder andere Dienstleister zur Kontrolle des Dokuments. Überprüft werden sollten die Bilder, daß die Texte richtig umbrechen, also kein Textteil verschoben ist und auf die Folgeseite rutscht und insgesamt alles stimmt und nichts fehlt. Da heute meist direkt auf die Druckplatte (CTP) belichtet wird, ist dieser Kontrollausdruck die letzte Instanz vor dem Druck und muß deshalb sorgfältig, am besten im Vergleich mit einem korrekten vorherigen Ausdruck in Einzelseiten verglichen werden.

Bis vor kurzer Zeit waren Druckfilme allgemein üblich, zum Teil ein Erbe des Fotosatzes, da man nicht ohne weiteres direkt auf die Druckplatten belichten konnte. Außerdem wurden die Druckfilme für Text und Bilder auf unterschiedlichen Systemen hergestellt und erst dann zusammenmontiert.

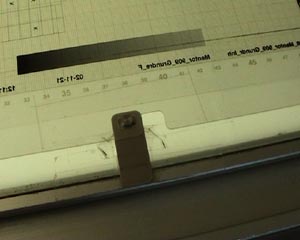

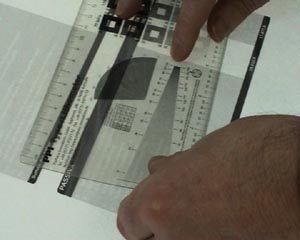

Wenn von alten Druckfilmen neue Druckplatten gemacht werden, und für bestimmte Einsatzzwecke werden Filme auch heute noch verwendet. Auf Druckfilmen und auf gedruckten Vorlagen kann man mit dem Lithometer die Rasterweite und mit dem Typometer die Punktgröße der Schrift ermittlen. Durch das Moiremuster im Rasterzähler wird in der Mitte des sich ergebenden Moire-Karos die Rasterweite angegeben, mit dem Winkelmesser kann zusätzlich noch der Rasterwinkel des Bildes ermittelt werden.

Mit dem Densiotometer kann die optische Dichte, also der Schwärzungsgrad des Druckfilmes ermittelt werden. Mit einem ähnlichen Verfahren wird beim Auflagendruck der konstante Farbauftrag kontrolliert.

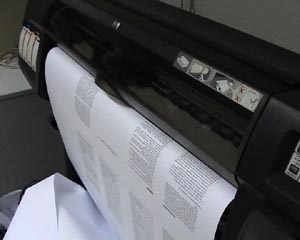

Heute werden also meist keine Druckfilme mehr gemacht, sondern die Daten

werden direkt auf die beschichteten Aluminium-Offsetdruckplatten belichtet.

Beim Bebildern wird die Layoutdatei, die vom Raster Image Prozessor in

eine Bitmap für den Belichter umgerechnet worden ist, mit einem Laser

direkt auf die Druckplatte geschrieben.

Der Raster Image Prozessor, kurz RIP, rechnet die zu druckenden Daten

in ein für den Belichter brauchbares Format um. Beim Rippen werden

die Vektordaten der Schriften in schwarzweisse Bitmaps umgerechnet und

die Bilder werden entsprechend ihren Helligkeitswerten in kleinere oder

größere Punkte umgesetzt. Dieses schwarzweiss-Bitmap wird zeilenweise

von einem Laser, "Laser-An" für schwarz und "Laser-Aus"

für weiss, auf die Druckplatte geschrieben. Für jeden der Farbauszüge

cyan, magenta, gelb und schwarz muss eine eigene Druckplatte gemacht werden.

Nach dem Bebildern wird die Druckplatte mit Hitze behandelt, um die Widerstandsfähigkeit

der Schicht für den Auflagendruck zu erhöhen und anschließend

entwickelt.

Nach dem Entwickeln sind die blanken, gekörnten nichtdruckenden

Stellen der Aluminiumplatte und die beschichteten, druckenden Teile sichtbar.

Die blanke Metallplatte ist wasserfreundlich und nimmt die Druckfarbe

nicht leicht an, die Beschichtung ist farbfreundlich und nimmt das Wasser

nicht leicht an. Offsetdruck beruht auf der Abstoßung von Fett und

Wasser, die Druckplatte wird ständig mit Wasser und Farbe versorgt,

die sich in einem stabilen Gleichgewicht befinden.

An den Rand der Druckplatte werden Löcher gestanzt, diese Stanzungen

werden in der Druckmaschine zum exakten Befestigen der Druckplatte benötigt.

Nach einer abschliessenden Qualitätskontrolle sind die Druckplatten fertig zum Druck.